Já cantava minha mui querida Rita Lee — Baila comigo — lá no meu esconderijo.

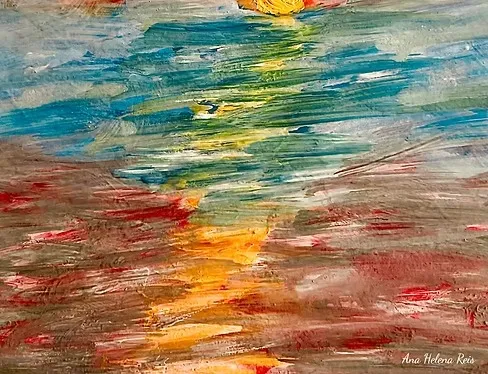

O meu, secretíssimo. Um canto feito de flores antigas, perfumes esquecidos e a luz dourada das tardes de outono. Raios que riscam as frestas das cortinas voadoras e transformam minha janela num portal.

Um portal para o infinito, dentro de mim.

É ali que reparto com minha criança interior o sabor das balas puxa-puxa compradas na beira da estrada. É ali que revivo o arrepio ingênuo dos primeiros corpo a corpo nas aulas de dança.

É ali que sonho amores embalados pelos LPs que giravam na vitrola — riscadinhos, mas perfeitos para o coração em formação.

Nesse túnel do tempo, vejo as hortênsias do jardim nas manhãs frias de inverno, o telefone preto de parede ecoando no corredor, o DKW saia e blusa do meu pai dobrando a esquina, a coleção de Agatha Christie da minha mãe guardada como tesouro.

E na hora H, me reencontro: tranças brancas, bochechas coradas, deitada na grama, tomando banho de sol, esperando o pão doce do lanche — num domingo que nunca termina.

E bailo.

Bailo porque a cadência me aquece como um ventre generoso, onde tudo recomeça.

Do fundo do meu esconderijo — semente que adormece antes da primavera — escuto um eco que responde no mesmo diapasão.

E então ele vem bailar comigo, como se baila na tribo: íntimo, ancestral, inevitável.